La librería del profesor

“La liturgia de la memoria”

Se quedó un segundo frente a la puerta. No era algo consciente, pero Ramiro solía hacer un breve ritual cada vez que visitaba ese lugar. Una pausa breve, casi imperceptible, para dejar atrás el ruido del mundo y disponerse a entrar en otro tiempo. Siempre sintió un respeto especial por estos lugares. Tal vez porque en ellos habitaba una forma de continuidad, una manera de estar en contacto con todos esos otros seres humanos que alguna vez pensaron, escribieron, o imaginaron algo y decidieron dejarlo por escrito. Ese instante de quietud era su forma de prepararse, de conectarse con lo que pudiera encontrar. Empujó la puerta con suavidad, y una campanita discreta anunció su llegada con un tintineo breve.

La librería del profesor no era solo un negocio, era su refugio. Las estanterías altas, de roble oscuro gastado, se elevaban hasta rozar el techo, como muros de un templo laico. La madera del piso crujió, y un leve olor a papel y tiempo lo envolvió. Montones de libros apilados, anaqueles desbordados, cajas a medio abrir, y láminas enrolladas en tubos de cartón apoyadas contra una pared. Cada rincón parecía guardar un secreto. La luz que entraba tamizada por la vidriera daba al lugar un aspecto de quietud suspendida. Ramiro tenía una visión particular de esa librería. La consideraba un bastión silencioso frente al avance inevitable de lo digital. Afuera, los libros se comprimían en archivos livianos, las bibliotecas se mudaban a la nube, y la memoria se volvía cada vez más intangible. Pero ahí, entre estas paredes, el papel seguía teniendo cuerpo, olor, presencia. Se lo podía tocar, doblar, marcar, dejar abierto sobre una mesa. No era solo nostalgia, era una forma de seguir habitando el tiempo a otro ritmo.

Él mismo era de algún modo parte de esa contradicción. Se movía con naturalidad entre ambos mundos. En la mochila llevaba siempre su lector de libros electrónicos; se le hacía difícil leer de otra manera últimamente. La luz regulable de su pantalla mate, su peso exacto, la comodidad de tener cientos de textos al alcance de la mano: todo eso ya formaba parte de su rutina. Y sin embargo nació antes de todos esos cambios. Fue niño en un mundo analógico, creció entre bibliotecas, fotocopias, gomas de borrar, papeles y lápices. Tal vez por eso era un puente: porque comprendía que el conocimiento habita en el tránsito entre distintos lugares. No se aferraba al pasado, pero tampoco lo soltaba: lo llevaba consigo para seguir avanzando. Un lector anfibio con un pie en cada orilla. Y en la conversación silenciosa entre lo que se va y lo que llega, la librería seguía siendo su templo. Reflexionaba a menudo que si el contenido de un libro vive en la conciencia de quien lo escribe, entonces ni el papel ni los bits lo contienen verdaderamente. Ambos lo sugieren. Lo evocan. Son apenas interfaces, umbrales, puertas de entrada. “La tinta no es más sagrada que los píxeles, lo que importa es lo que se transmite a través de ellos”, repetía como un dogma sonriendo cuando le cuestionaban sus lecturas digitales, como si leer en pantalla fuera una traición al acto mismo de leer. El libro, al final, no es lo que está escrito, sino lo que despierta en quien lo lee. Y en ese despertar, íntimo, imprevisible, único para cada lector, el medio es solo el comienzo. Quizás esa fuera, en el fondo, su búsqueda constante: no elegir un bando, sino aprender a habitar la tensión entre ambos. Encontrar un lugar donde la memoria de lo impreso y la fluidez de lo digital pudieran coexistir sin excluirse. Un intento de conciliar lo que algunos enfrentaban.

La librería estaba en silencio. No había clientes ni nadie a la vista. Al fondo, el escritorio de siempre: una pila de libros, algunas revistas y un mate frío olvidado en equilibrio precario sobre el cuaderno viejo donde se anotaban las ventas del día, como si la computadora encendida a su lado no terminara de inspirar la misma confianza. Detrás de todo eso, la puerta entreabierta que daba a la escalera que conducía al sótano. La penumbra parecía tragar los escalones que no se dejaban ver. Asumió que el profesor estaba abajo, como tantas veces, revisando libros viejos o reorganizando materiales. Decidió esperar y recorrer los estantes, haciendo que el tiempo pase, pero entre libros.

Ahí nomás del escritorio, a la derecha, los de filosofía. Los reconoció por sus lomos severos, muchos de ellos sin imagen. No necesitaban presentación, Foucault, Nietzsche, Arendt, Deleuze, Simone Weil, Sartre, Judith Butler, Kierkegaard… sus nombres hablaban por sí solos. No los tocó. Sabía que si abría uno, se iba a quedar demasiado tiempo, y ese no era el momento. Por respeto, aquello merecía más que una mirada rápida. Requería un ánimo particular, un tiempo sin apuro y la disposición de dejarse incomodar. Y otro ritmo.

En la sección de al lado, los de literatura argentina. Vio a Saer, a Pizarnik, a Rodolfo Walsh. Un ejemplar gastado de Operación Masacre parecía observarlo desde una segunda fila. Sabía que no era un libro más: era una herida abierta con forma de crónica que imponía un silencio diferente. Traía una narración con la precisión de quien sabe que el olvido también mata. Se detuvo un momento, pero no lo tocó. Continuó su camino satisfecho con la certeza de que estaba en un lugar donde la memoria aún tenía dónde sostenerse. Un bastión de la cultura que resiste contra el olvido y la prisa del presente. Abrir un libro en estos tiempos, seguía reflexionando, es rebelarse, porque implica detenerse en un mundo que empuja a la velocidad, al consumo inmediato y a la distracción. Mientras afuera se desmantelan saberes y se empastan conciencias, adentro cada estante es una barricada. Allí seguían en pie los que no se rinden: Cervantes, Marx, Borges, Simone de Beauvoir, Orwell, Virginia Woolf, Dostoievski, Baldwin, Camus, García Márquez, Toni Morrison, Shakespeare, Rulfo, Brecht, Tagore, Achebe, Kafka, Pessoa, y tantos otros que no firmaron la paz con el silencio.

No todos escribieron para resistir, pero muchos dejaron una huella. Leer es negarse a aceptar que el pensamiento puede volverse mercancía o entretenimiento superficial. Es apostar por la profundidad, aunque sea en soledad, al ruido y algoritmos que deciden por nosotros, en una época que glorifica lo fugaz. Es resistirse a ser espectador pasivo y convertirse en interlocutor. Leer obliga a pensar, a imaginar, a dudar. Y en la soledad de una vieja librería, el silencio de una biblioteca, el banco de una plaza, o en cualquier lugar donde alguien decida leer, sobrevive la cultura no domesticada. Porque el acto de leer no necesita solemnidad: necesita entrega. Y quienes leen, aunque no lo sepan, son parte de esa resistencia.

Mientras avanzaba entre los estantes, se detuvo frente a una colección bien cuidada de clásicos encuadernados. Reconoció varios de inmediato: Moby Dick, Crimen y castigo, Los hermanos Karamazov, Ulises, 1984. Aquellos mismos títulos, con sus lomos reales, alineados, también vivían comprimidos en su lector electrónico, listos para acompañarlo en cualquier momento. Apreciaba mucho la posibilidad de cambiar el tamaño de la letra y de poder leer de noche sin encender la luz. Pero lo que más había aprendido a valorar era la posibilidad de llevar consigo cientos, o si se quiere, miles de libros en un solo dispositivo, como una biblioteca portátil siempre al alcance de la mano.

El papel está en retirada, pensaba. Sus ejércitos se repliegan mientras las pantallas avanzan como una nueva civilización. Lo digital se expande, veloz y ubicuo, prometiendo acceso inmediato, conocimiento total, conexión permanente. No obstante, entre las sombras de este nuevo mundo, aún se alzan los viejos bastiones: librerías polvorientas, bibliotecas silenciosas, libros que resisten el paso del tiempo como fortalezas en ruinas. Porque lo digital podrá multiplicar los datos, pero no reemplaza el ritual. Y en ese ritual persiste la memoria, el cuerpo. No trataba de oponer el papel al mundo digital, como si fueran enemigos irreconciliables. Ambos eran caminos distintos hacia una misma cima: el conocimiento, la imaginación, la libertad de pensar. El libro físico guarda el peso de los siglos; tiene cuerpo, olor, presencia. Es un acto íntimo y tangible. Lo digital tal vez carezca de ello. Pero en el fondo, lo que importa no es el soporte, sino el gesto. Leer en papel o en pantalla sigue siendo un acto de afirmación frente al ruido. La resistencia no está en el objeto, sino en el lector. Y el verdadero bastión es la conciencia que se niega a rendirse al olvido.

Tomó un libro de cubierta llamativa y lo abrió por la mitad. Una hoja suelta cayó desde su interior y planeó suavemente hasta el suelo. Sin apuro, la levantó. Era un papel doblado en dos, con algo escrito en tinta azul. Lo volvió a colocar dentro del libro sin leerlo, como si no le correspondiera hacerlo. Eligió una página al azar y leyó: “Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental”. Miró la tapa con curiosidad: El Kybalion. Como la luz, que en su propio marco de referencia no experimenta duración, se puso a atravesar renglones sin medida del reloj, saltando de página en página un buen rato. Fue una elección casual, y sin embargo, se dio cuenta casi decidido que no sería tan fácil dejarlo ahí.

Continuó su recorrido y tomó un ejemplar que reconoció de inmediato. Había uno igual en la biblioteca de su padre cuando él era niño: misma tapa dura descolorida, mismo lomo con letras doradas apenas visibles. Lo sostuvo un momento entre las manos, como quien saludaba a un viejo conocido. Caminó entre los estantes con el libro en la mano, sin intención de comprarlo, solo transportarlo, agradeciendo el recuerdo. Siguió otro libro, en el que se detuvo con especial cuidado: Marianela, de Benito Pérez Galdós. Recordó de inmediato a su madre inclinada sobre un ejemplar idéntico, leyéndolo con esa delicadeza que parecía reservada solo para lo que realmente importa.

Con un libro de su padre en una mano y otro que le recordaba a su madre en la otra, comprendió que no estaba repitiendo un gesto cualquiera. Entrar a una librería es más que cruzar una puerta: es repetir un ritual antiguo, casi sagrado. Nada ha cambiado en su esencia. Caminar entre estanterías, alzar un libro, abrirlo al azar. Es lo mismo que hicieron otros antes que nosotros. Ese gesto simple nos une a los que ya no están. Es un hilo invisible que atraviesa el tiempo, como si por un instante fuéramos todos el mismo lector, repitiendo la ceremonia. Y es allí también donde el tiempo se detiene. No porque retroceda, sino porque deja de importar. Leer es una forma de habitar el presente con la memoria del pasado y la promesa del futuro. Es resistir, sí. Pero también es pertenecer a algo más grande y antiguo que nosotros.

La librería estaba más grande que la última vez que había estado. Habían incorporado un patio interior techado con paneles translúcidos, lo que dejaba entrar una luz suave y dispersa que se mezclaba con el color de las hojas amarillas de los viejos libros. Las paredes del antiguo patio ahora sostenían nuevas estanterías, y en el centro habían dispuesto mesas bajas repletas de libros apilados como pequeños edificios.

Observando el paisaje que lo rodeaba, estimó que en cada estante cabrían unos treinta libros, y que cada columna de estantería tendría al menos seis niveles. Contó alrededor de ochenta columnas, entre las del sector nuevo y las del salón original. A eso había que agregarle las mesas de saldos. Vio al menos ocho mesas desbordadas, y calculó que en cada una habría unos ochenta libros, apilados sin orden. Solo en ese sector, pensó, debía haber otros seiscientos o setecientos libros.

En total, calculaba que aquella librería, con su patio recién incorporado y su desorden entrañable, debía albergar unos quince mil libros. O incluso más, si se sumaban los que dormían en cajas o esperaban apretados en rincones que no alcanzaban a verse. Y eso que no estaba contando el sótano. Esa parte oculta de la librería a la que el público no accedía y de la que muchos ni siquiera sabían. Había bajado varias veces con el profesor, en otras visitas, y conocía ese otro mundo subterráneo donde el orden era apenas un recuerdo lejano. Allí, los libros se apilaban en columnas inestables, en cajas rotuladas con fechas o géneros que ya no se respetaban, y en estantes vencidos por el peso de los años. Era un maremágnum de títulos olvidados, ediciones antiguas, ejemplares repetidos o incompletos, manuales, diccionarios, colecciones enteras que aguardaban otra oportunidad. El aire era más denso abajo, cargado de ese olor característico que solo los libros viejos saben desprender. Buscar algo entre esos pasillos de libros sin tener referencias, era como buscar una botella perdida en alta mar, con un mensaje escrito a mano por un náufrago en su interior.

Casi por reflejo, recalculó. Si la planta principal albergaba cerca de quince mil libros, el sótano -más profundo, más largo y con estanterías que aprovechaban hasta el último rincón- debía contener al menos la misma cantidad. Seguramente más. Aunque no importaba el número. Lo que le quedaba claro era que esa librería, contenía un universo entero.

Ante esa magnitud, una evidencia silenciosa que llevaba tiempo instalada en su mente volvió a presentarse con la misma nitidez de siempre: no pudo evitar pensar en todo lo que aún no había leído. De todo lo que lo rodeaba, apenas había recorrido en sus lecturas una fracción mínima, casi insignificante. Había algo que no podía ignorar, una certeza implacable: no podría leerlo todo. Frente a la vastedad de lo escrito, millones de libros, voces, pensamientos, mundos posibles, tenemos un tiempo, el nuestro, pequeño, finito, frágil. Un tiempo que como concepto o teoría, puede dilatarse, curvarse o detenerse. Pero nuestro tiempo no. Nuestro tiempo avanza. Y en algún punto se acaba. Por eso debemos elegir. Entonces leer además de ser un acto de resistencia o de comunión con los que nos precedieron, es una decisión vital. Cada libro que abrimos es, a la vez, una afirmación y una renuncia. Al elegirlo, dejamos otros mil sin leer. Al demorarlo, nos alejamos de otro que tal vez nos habría transformado.

Tal vez por eso Ramiro acumulaba libros como quien junta provisiones para un viaje largo, sin saber cuándo partir ni cuán lejos llegar. Los tenía ahí, esperando ser leídos, pacientemente en filas que crecían más rápido de lo que avanzaba su lectura. Y si a eso le sumaba los archivos que dormían en su lector digital la cifra se volvía abrumadora. Era como tener, en silencio, una biblioteca paralela que no exigía espacio físico, ni cargaba con el peso del papel. Sabía que tenía más libros que tiempo. Más páginas que días. Su biblioteca personal era un mapa de lo que no podría abarcar. Sin embargo, seguía incorporando nuevos títulos, nuevas promesas de lecturas futuras, con una esperanza que no sabía de dónde nacía, de que mientras sumara libros, el tiempo se estiraría un poco más. O tal vez, y eso lo consolaba, porque incluso si no llegaba a leerlos todos, el acto de elegirlos ya decía algo de él. Porque al final, su biblioteca no sería el registro de todo lo que leyó, sino el retrato silencioso de lo que buscó.

Las estanterías de la librería del profesor funcionaban como un algoritmo bien entrenado: Ahí estaba la novela junto a la novela, la poesía entre la poesía, los ensayos en su territorio propio. Era el orden cartesiano del saber. Una lógica predecible. Un sistema perfecto donde cada elemento tenía su lugar. Si sabía lo que buscaba, lo encontraba.

Pero en las mesas desordenadas de saldos, la lógica cambiaba. Allí el azar era rey. El algoritmo se interrumpía. Esas mesas eran un espacio cuántico, donde la búsqueda no seguía un patrón definido. No había índice ni clasificación: solo probabilidad e intuición. No había categorías. Ninguna etiqueta, ningún criterio visible. Títulos amontonados, cruzados, torcidos, huérfanos de orden.

Ramiro se acercó a una mesa, apoyó la mano y comenzó a revolver con atención. Lo hacía sentir como cuando era chico y buscaba tesoros en los cajones de sus padres sin que ellos se enteraran. Cada libro era una posibilidad. Uno sobre historia bizantina, otro de poemas inéditos de una autora chilena. Una novela rusa de nombre impronunciable, un ensayo sobre ciudades invisibles, un tratado filosófico escrito en el exilio, una biografía de una científica olvidada, una novela japonesa de amor contenida y precisa, un diario de viaje por el Amazonas, una colección de cartas entre dos escritores que nunca se conocieron personalmente, un manifiesto político de los años setenta, una tragedia griega anotada a mano en los márgenes, un recetario medieval, un libro sobre supersticiones marinas, una compilación de cuentos africanos traducidos al español. Todo estaba ahí, mezclado, sin jerarquías. El mundo cabía en esa mesa donde podía ocurrir lo inesperado: el hallazgo. El encuentro con ese libro que no se sabía que se necesitaba. Porque hay libros que no estaban en nuestra lista, pero sí en nuestro camino pidiendo ser vistos. Y no sabemos si los elegimos o nos eligieron a nosotros. Si lo encontramos o si fueron ellos quienes decidieron dejarse encontrar. Y en ese instante fugaz, cuando los dedos rozan una tapa y deciden sacarla del montón, ocurre el milagro: el libro pasa de la invisibilidad a la existencia.

Quizás por eso Ramiro amaba esas dos dimensiones. Las estanterías eran estructura, sistema, código. Las mesas eran error, salto, mutación. Una librería contenía ambos mundos: el del algoritmo del orden calculado y el de la sinapsis repentina que prende luces inesperadas. No buscaba nada en particular, solo que algo lo sorprendiera.

Y entonces apareció. Un pequeño libro sin sobrecubierta, de hojas ásperas, con una dedicatoria en tinta de bolígrafo azul que apenas podía leerse: “Para vos, que todavía soñás”. Firmado: C.O. No tenía fecha. No había nombre. Solo esa frase, cargada de algo que no se sabía si era ternura, melancolía o una despedida. Se quedó un momento inmóvil. Sintió que ese “vos” podía haber sido cualquiera. Pero en ese instante, era él. Leyó la dedicatoria otra vez. Y otra. ¿Quién era C.O.?, ¿un hombre?, ¿una mujer? ¿A quién estaba dirigida esa frase?, ¿a un amor, a un amigo?, ¿seguirán vivos? Es muy probable que quien escribió esa dedicatoria no soñara. Quizá por eso lo conmovió tanto, porque a lo mejor era un acto de generosidad nacido del límite. Una voz que decía en su forma más simple: yo ya no, pero vos todavía sí, ¡adelante! El título del libro no le decía mucho: “Geografías invisibles”. Un ensayo olvidado sobre lugares que no aparecen en los mapas. Buscó el año de impresión: 1962. No era un título que le hubiera llamado la atención, pero esa frase, esa confidencia muda, lo atravesó. Porque él también soñaba. Y aunque no lo conociera, C.O. había escrito eso para alguien igual a él.

Acusando el impacto siguió recorriendo la librería, hasta tropezar con una memoria distinta: más técnica pero igual de lejana. Se topó con otra reliquia del pasado. En la esquina más inaccesible, en el último estante inferior, casi al ras del suelo, había una pequeña colección de libros antiguos de programación. Para alcanzarlos había que agacharse, casi arrodillarse, como rindiendo tributo a lenguajes que ya nadie usaba: Cobol, Fortran, Basic. También manuales amarillentos sobre sistemas operativos de los años ochenta y revistas sobre computadoras con menos memoria que un reloj barato actual. Se preguntó quién podría interesarse en esos textos, convertidos ya en piezas de museo, ecos de un tiempo en el que cada línea de código impresa era una apuesta entusiasta por el futuro.

Tomó con cuidado el manual de BASIC. Al hacerlo, regresaron inmediatamente imágenes suyas en el sótano de su escuela secundaria, donde asistía a las clases nocturnas optativas de programación. Muchos alumnos apretados en torno a una sola computadora prehistórica, esperando pacientemente el turno para escribir apenas unas líneas de código que miraban fascinados ejecutarse en una pantalla verde fosforescente.

Abrió el libro y apareció una página cubierta con pequeñas líneas impresas en una tipografía rígida. Era un ejemplo sencillo de código titulado «Cálculo de promedios», con instrucciones numeradas y simples, ordenadas meticulosamente. Reconoció enseguida las clásicas sentencias del lenguaje: INPUT, FOR, NEXT y PRINT. Al costado, en letra manuscrita y algo temblorosa, alguien había escrito con lápiz una breve anotación de otro tiempo: «ojo con división por cero». No pudo evitar la sonrisa; eran signos de una época en la que todo era aprendizaje y descubrimiento, en que cada error era un desafío, y en que lograr que un programa funcionara, era en sí mismo una victoria enorme. Cerró el libro con respeto, lo dejó en su lugar y se incorporó agradecido por aquella breve y emotiva conexión con el pasado.

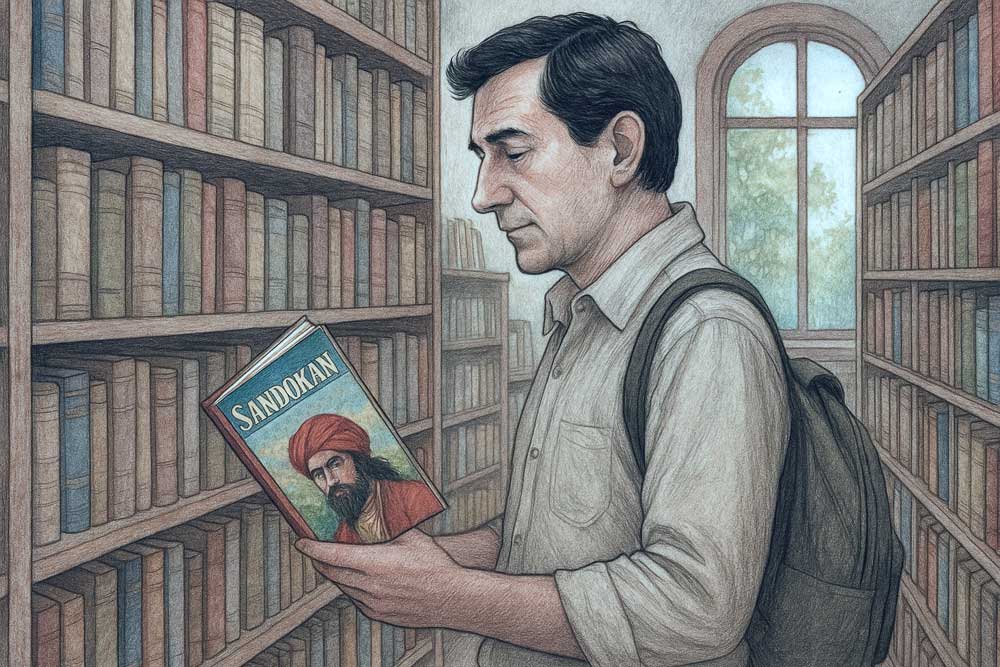

Siguió recorriendo con la mirada, acariciando imaginariamente con la punta de los dedos el borde irregular de todos los libros. Pudo distinguir a pocos pasos las inconfundibles cubiertas amarillas de la vieja colección Robin Hood, aquellas que lo transportaban directamente a su infancia. Allí estaban, esperando como leales amigos, Salgari, Verne, London, Twain, Scott, Defoe, Dickens, D´amicis, Alcott, Stevenson, Carroll, Cané y tantos otros… Cada uno de esos nombres representaban viajes imposibles, historias y aventuras soñadas en las noches, personajes que lo acompañaron y que aún vivían intactos en algún lugar profundo de su memoria. Ventanas por las que miró hacia un universo inmenso y fascinante, que despertaron su curiosidad, encendieron su asombro y le dejaron una necesidad persistente de comprender y encontrar sentido en lo que lo rodeaba.

Aquel mundo era muy distinto al que ahora habitaba; más simple, quizás más inocente, sin el peso acelerado de la tecnología ni la urgencia permanente del presente. Sin embargo, el sentimiento profundo que esas páginas le despertaron no había cambiado en absoluto: era el mismo éxtasis, la misma ilusión intacta al imaginar tierras desconocidas, mares lejanos y personajes cuyas voces aún le hablaban desde el interior de aquellos libros. Porque aunque cambien las circunstancias, el corazón humano permanece inalterable en su complejidad; aún persigue sueños, lucha contra dudas, se eleva por amor o cae rendido por desesperanza. Cambiaban los tiempos, pero no la esencia. No eran solo relatos de otra época, sino espejos de aquello que somos, tan actuales como ayer.

De pronto, el crujido inconfundible de la escalera del sótano quebró el silencio. Escuchó pasos lentos, subiendo peldaño por peldaño. Era el profesor. No necesitaba anunciarse: ya sabía que él estaba allí. Seguramente lo había visto desde abajo, a través de alguna de las cámaras que tenía instaladas en distintos rincones de la librería. No era un secreto; había estado con él en aquel subsuelo alguna vez. Lo esperó.

Rodrigo Tarruella

Fragmento de una novela inédita, aún no publicada.